Washington annonce une salve de hausses tarifaires contre ses partenaires commerciaux. Objectif : rapatrier l’industrie, punir les profiteurs, briser la dépendance stratégique. L’Europe, le Japon et surtout la Chine sont visés. Le ton a changé. L’époque des compromis mollement multilatéraux est finie.

L’Amérique n’est plus là pour faire tourner l’économie mondiale. C’est le message martelé sans détour par le secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick, interrogé sur Bloomberg. La guerre des tarifs version Trump 2.0 est lancée. Les premiers coups sont tombés dès ce 5 avril. Les tarifs de base frapperont les produits importés, et des hausses significatives suivront le 9. Aucun suspense : c’est voulu, assumé et théorisé. « L’Amérique est le plus grand marché au monde. Tout le monde a besoin de notre économie. Eh bien maintenant, il faudra payer pour y accéder », résume le secrétaire.

Le cœur de la stratégie ? Réindustrialiser massivement les États-Unis. Pas seulement par la carotte fiscale, mais par le bâton commercial. Selon lui, près de 5.000 milliards de dollars sont déjà sur la table pour construire ou relocaliser des usines sur le sol américain. L’État fédéral joue désormais un rôle central pour inverser une tendance lourde : la fuite des emplois industriels vers la Chine, le Mexique, l’Asie.

Derrière les tarifs, le vrai combat : les barrières non tarifaires

Le secrétaire insiste : ce ne sont pas les droits de douane qui posent problème — ou pas uniquement. Le vrai scandale, ce sont les pratiques opaques, les distorsions cachées, les aides déguisées que les partenaires commerciaux utilisent pour avantager leurs entreprises. Subventions massives, rabais énergétiques, normes techniques absurdes, taxes locales recyclées en soutien industriel : tout est bon pour exclure les produits américains du jeu.

Un exemple ? La Corée du Sud a refusé l’entrée des frites McDonald’s sous prétexte qu’on ne pouvait pas prouver « l’origine exacte de la pomme de terre ». L’Europe, elle, refuse les bœufs américains, impose une TVA de 21 % sur les produits importés et subventionne largement ses industriels. Résultat : « Ce n’est pas du libre-échange. Ce n’est pas du commerce équitable. C’est du pillage institutionnalisé », tonne le secrétaire.

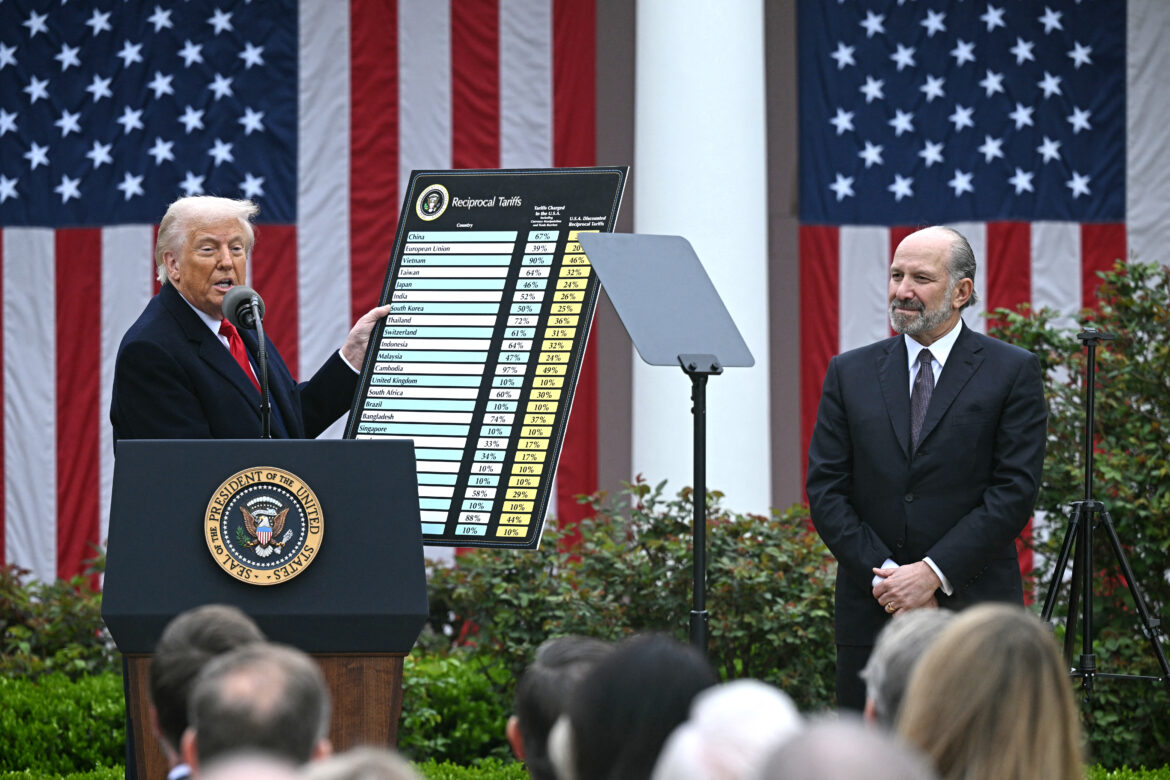

Des chiffres qui claquent comme des menaces

Trump frappe fort : 20 % sur les produits européens, 24 % sur les japonais, 34 % sur les chinois. Et ce n’est qu’un début. Pour la Chine, les surtaxes s’additionnent. Si on inclut les droits de 25 % toujours en vigueur depuis Trump 1.0, les nouvelles taxes liées au fentanyl (20 %) et les tarifs généraux (34 %), certains produits chinois pourraient se retrouver avec un droit cumulé de… 79 %.

Abonnez-vous pour lire l'article en entier.

Apportez votre soutien à la rédaction de 21News en souscrivant à notre contenu premium.