Il était un écrivain engagé, dans le sens où sa vie et son œuvre se fondaient dans une même quête pour la liberté. La quête s’est terminée à Lima, ce dimanche. Mario Vargas Llosa s’est éteint à 89 ans, laissant une vie féconde et une œuvre couronnée, en 2010, par le prix Nobel de littérature.

Mario Vargas Llosa incarnait à la perfection l’écrivain universel. Des quartiers d’Arequipa (Pérou), sa ville d’enfance, au Quai Conti (il est élu à l’Académie française en 2021), ce francophile restera l’un des plus grands auteurs hispanophones contemporains, au même titre que Gabriel García Márquez, avec qui il entretint une relation d’abord fraternelle puis tumultueuse.

Une enfance partagée

Façonné par une enfance marquée par l’absence du père, Mario Vargas Llosa grandit dans un milieu essentiellement féminin. Il découvre la lecture en Bolivie vers ses cinq ans, avant de rencontrer, en chair et en os, ce patriarche qu’il croyait mort. Un homme violent, oppressif, qui inspirera nombre de ses personnages de roman. Tout s’entremêle, dans l’esprit du jeune écrivain : l’instabilité familiale, l’éducation stricte, auxquelles se frotte son tempérament rebelle et introspectif.

Bien vite, les pages se remplissent. Une carrière naît. Le collège militaire lui inspire La Ville et les chiens (1963), qui le propulse déjà parmi les grands noms de la littérature sud-américaine. Le roman est écrit à Paris. Ce n’est pas un hasard : l’homme étudie depuis plusieurs années en Europe, d’abord à Madrid, puis dans la capitale française. De retour au Pérou en 1974, auréolé de plusieurs distinctions, il est élu à l’Académie péruvienne en 1975.

Du marxisme à la liberté

Dans les années 1960, Vargas Llosa est de gauche. Il lit Sartre, s’engage brièvement au parti communiste péruvien, rêve d’une révolution marxiste. Un peu plus d’une décennie plus tard, il rompt avec le mirage castriste. Aron et Revel finissent de le convertir au libéralisme. L’étude de nombreux auteurs libéraux (comme Hayek, Isaiah Berlin ou Karl Popper) complètent son parcours intellectuel.

Dans sa biographie Le poisson dans l’eau (1993), il évoque longuement cette conversion : « Depuis mon désenchantement du marxisme et du socialisme (…), je voyais bien que la fascination des intellectuels pour l’étatisme venait autant de leur vocation d’assistés économiques (…) que de leur inculture économique. »

Cet engagement le portera jusqu’à la présidentielle de 1990, où il se heurtera à l’émergence d’Alberto Fujimori. « Tant pis pour le Pérou, tant mieux pour la littérature », clament ses fidèles. L’écriture lui offre, en effet, un meilleur tremplin pour y porter ses idéaux. Avec à chaque fois, une dénonciation des mécanismes du pouvoir. Conversation à la cathédrale (1969) raconte le Pérou des années 1950 après la dictature de Manuel Odría. La Fête au bouc (2000), l’un de ses plus grands succès, narre les derniers jours du dictateur Trujillo à la tête de la République dominicaine. Le héros discret (2013) décrit la corruption et les inégalités de la société péruvienne.

Couronnement littéraire mondial

Le prix Nobel de Littérature le couronne justement en 2010. Dans son discours de réception, il insiste sur l’importance de la lecture. Son corollaire, l’écriture, est devenue le rempart contre la désunion et la tyrannie : « Sans les fictions nous serions moins conscients de l’importance de la liberté qui rend vivable la vie, et de l’enfer qu’elle devient quand cette liberté est foulée aux pieds par un tyran, une idéologie ou une religion. »

De nombreuses voix ont rendu hommage, ce lundi, à ce grand écrivain du monde, naturalisé espagnol, et qui avait, en dépit des règlements poussiéreux de l’Académie française, décroché le fauteuil 18. Retiré de la vie publique depuis quelques mois, Mario Vargas Llosa s’est éteint à Lima entouré de ses proches. Le gouvernement péruvien a décrété un jour de deuil national. La famille a fait savoir que le monstre sacré de la littérature sera incinéré en toute intimité, conformément à ses dernières volontés.

L.M.

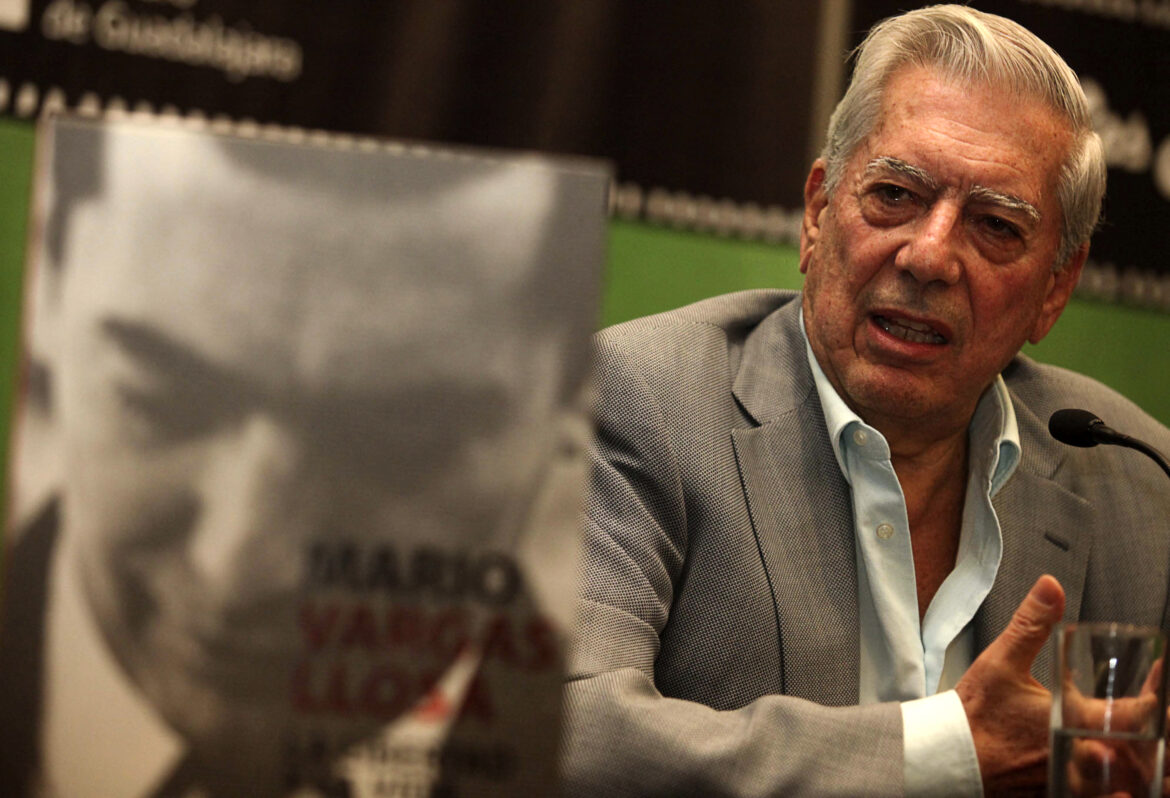

(Photo Ivan Garcia/AFP : Vargas Llosa en 2009)